Der Welt ins Gesicht schauen

Wir sind ausweglos miteinander verstrickt, hypermobil, hypervernetzt. Mindestens in diesem Sinn sind wir Weltbürger. Man mag das gut finden oder – siehe oben – eher nicht. Wegreden lässt sich dieser Umstand aber nicht mehr.

Wir wissen so viel von unserer Welt wie nie zuvor. Wir sehen, was passiert. Im Jemen. In Lateinamerika. An der Grenze zu den USA. Im Mittelmeer. Am Balkan. Am Ärmelkanal. Akut sind wir so verunsichert, wie seit 70 Jahren nicht. Corona. Die Särge von Bergamo. Der Kühllaster mit den Toten vor der Klinik in Queens. Masken und Cluster allüberall.

Nach allen Regeln der Vernunft bliebe uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als anständig miteinander umzugehen. Für Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen. Andere ebenso anständig zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen.

Bliebe. Konjunktiv. Aber Tag für Tag werden wir daran erinnert, dass Vernunft nicht viel zählt. Schon gar nicht in so wirren Zeiten. Menschen darben in Armut. Verhungern. Werden gefoltert, gequält, umgebracht. Werden ihrer Chancen, ihrer Rechte, ihrer Freiheit beraubt. Werden weggesperrt, erniedrigt, ausgebeutet, versklavt.

Der Mensch ist des Menschen Wolf, sagen die Oberschlauen. Oder: das ist so, wir können nicht die ganze Welt retten. Oder: schau Dir die Wahlergebnisse an, dann weißt Du, wie die Welt funktioniert. Oder eben: es können ja nicht alle zu uns kommen!

Ich glaube das nicht. Ich weiß, dass nicht alle zu uns kommen wollen. Ich weiß, dass der Mensch nicht grundsätzlich böse ist. Ich glaube nicht, dass man nichts machen kann. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass man etwas tun muss. Und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Ohne die vielen Freiwilligen, die sich in allen Bereichen unserer Gesellschaft engagieren, wäre das Land längst in die Knie gegangen. Viele Menschen tun etwas für diese Gesellschaft, weil sie wissen, dass man etwas tun muss. Weil sie gelernt haben, dass man etwas tun kann. „Die Versuchung ist groß, die menschliche Geschichte als eine Anhäufung von Defekten und Elend zu sehen“, stärkt uns der Soziologe und Arzt Nicholas Christakis den Rücken: „Der Bogen unserer Evolutionsgeschichte ist lang. Aber er neigt sich zum Guten.“[i]

Dementsprechend schreibe und erzähle ich hier mit angemessen verhaltener Zuversicht. Trotz permanent produzierter Beweise des Gegenteils bleibe ich überzeugt, dass Aufklärung möglich ist. Deshalb will ich erzählen, dass wir wie Weltbürger handeln müssen, weil wir – nicht nur wahlweise, nicht nur freiwillig, sondern unter den Bedingungen der Globalisierung zwangsläufig – Weltbürger sind. Ich bin überzeugt, dass wir verstehen können, dass ein gutes Leben für alle – etwa so: jeder (!) Mensch hat das Recht auf ein gutes Leben, auf die Unversehrtheit der Person und auf soziale Sicherheit – gut für alle ist. Es geht hier nicht um jenes harmlos Gute, das uns die Ratgeber-Literatur nahebringen will: mehr Schlaf, weniger Stress, mehr lesen, weniger Bildschirmzeit. Es geht ans Eingemachte: wir werden kein gutes Leben haben, wenn wir uns nicht dafür sorgen, dass die anderen, die marginalisierten, die entrechteten Leben auch zu ihrem Recht kommen. „Alle Leben sind gefährdet, aber einige sehr viel stärker als andere“, gibt uns der Arzt und Soziolge Didier Fassin mit auf den Weg.[ii]

Ich glaube, dass „hinsichtlich des Kompasses unserer Anliegen und unseres Mitgefühls die Menschheit als ganze kein zu weiter Horizont“[iii] ist. Das untere Maß, das wir diesbezüglich anlegen müssen, hat die als Kind aus Litauen geflüchtete US-amerikanische Philosophin Judith Shklar so gesetzt: Grausamkeit ist das Schlimmste was wir einander antun können, das Schlimmste was uns widerfahren kann. „Es gibt nichts, was Grausamkeit und Erniedrigung wettmachen könnte.“[iv]

Allein deshalb dürfen wir Fremde also nicht wie Feinde behandeln. Ganz im Gegenteil: wir müssen Teilhabe für alle ermöglichen. Wir müssen Wahl‑, Bürger- und Staatsbürgerschaftsrechte ebenso neu fassen wie die Rechtsgrundlagen für Migration, Zuwanderung und Asyl. Doch bis wir all das geschafft haben, wird Zeit vergehen. Viel Zeit vermutlich. Und deshalb braucht es jetzt ein Hierbleiberecht: wir müssen allen Menschen, die seit drei Jahren bei und mit uns leben, eine Perspektive geben. Wir dürfen sie nicht länger im Limbo hängen lassen. Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass wir die grundlegende Idee und die vielfältigen Konzeptionen der Gastfreundschaft diskutieren, in der Praxis ausbauen, propagieren müssen – mit der Perspektive, sie womöglich von der Aura der Großzügigkeit, des Gnadenaktes zu befreien und sie als ein jedem zustehendes Recht auf Gastfreundschaft zu institutionalisieren.

Gerade jetzt, in den Zeiten der Pandemie, wird allenthalben über den Wert der Leben im Einzelnen und des Lebens im Allgemeinen philosophiert und geurteilt. Und einmal mehr zeigt sich da, was ohnehin immer zu vermuten ist – die Kluft zwischen Anspruch und Realität ist unfassbar groß. Hier die Theorie, derzufolge der Wert des einzelnen (Über-)Lebens heute mit einem weltweiten Shutdown und der daraus resultierenden Weltwirtschaftskrise aufgewogen wird. Und dort die Praxis der Grausamkeit, mit der die Leben etwa in Moria und all den anderen Flüchtlingslagern geopfert werden. Müssten nicht eigentlich, fragt der Soziologe Stephan Lessenich in einem Text über die „Coronifizierung des Politischen“,„die Menschen in den Flüchtlingslagern an der europäischen Peripherie ganz vorne rangieren auf der sozialpolitischen Prioritätenskala?“ Sein Schluss: „Verwundbar ist, wer zu uns gehört.“[v]

Ganz offenkundig sind eben doch nicht alle Menschenleben gleich viel wert. Während sich in Deutschland viele Dutzend und auch in Österreich zahlreiche Gemeinden und Lokalpolitikerinnen bereit erklärt haben, Menschen und insbesondere unbegleitete Kinder aus diesen Lagern aufzunehmen und zu versorgen, torpedieren staatstragende Parteien und deren Staatsmänner all diese Bemühungen. Und zwar auf Basis eiskalter Kalkulation.

„Jeder Spalt und erst recht jeder Widerspruch zwischen der Wertschätzung des Lebens im Allgemeinen und der Herabwürdigung mancher Leben im Besonderen ist für eine moralische Ökonomie des Lebens in den Gesellschaften der Gegenwart von Bedeutung“, ermahnt uns Fassin[vi] über „die Frage der ungleichen Leben nachzudenken“. Zwar mache das Aufdecken der Widersprüche, von denen die moralische Ökonomie des Lebens durchdrungen ist, unsere Gesellschaft noch nicht gerechter; aber immerhin gebe sie denjenigen Waffen an die Hand, die dafür kämpfen wollen, sie gerechter zu machen.

So möge dieses Buch zum Nachdenken anregen, Hinweise zum Weiterlesen anbieten und das eine oder andere Argument liefern, das sich im Kampf für eine gerechtere Welt bewähren könnte. Weil es einfache Lösungen für die großen Probleme der Welt nicht gibt, werden solche hier nicht angeboten – mit dieser einen Ausnahme:

Wir wissen, dass jeder zehnte Mensch auf dieser Erde in extremer Armut lebt, also der Weltbank-Definition entsprechend weniger als $ 1,90 pro Tag zur Verfügung hat. Berücksichtigen wir dazu noch Faktoren wie Gesundheit, Bildung, Ernährung verdoppelt sich diese Zahl, es gelten also 20% der Menschen als extrem arm. Für jeweils 10 Cent, um die wir diese Armutsgrenze nach oben heben, kommen 100 Million arme Menschen dazu. Ziehen wir die Armutsgrenze also willkürlich bei $ 2,90, lebt rund ein Drittel der Menschheit in äußerster Armut.

Die automatische BU

Armutsforscher haben nun aktuell unter den Bedingungen der Pandemie ausgerechnet, was zusätzliche 500 Milliarden Dollar Hilfsgelder bedeuten würden: sie könnten die allerärmsten 10% über die unterste Armutsschwelle heben, zusätzlich 1,5 Milliarden Menschen von Hunger und Mangelernährung erlösen, einer Milliarde Menschen sauberes Trinkwasser geben, allen Kindern eine Grundschulbildung garantieren. Und und und.

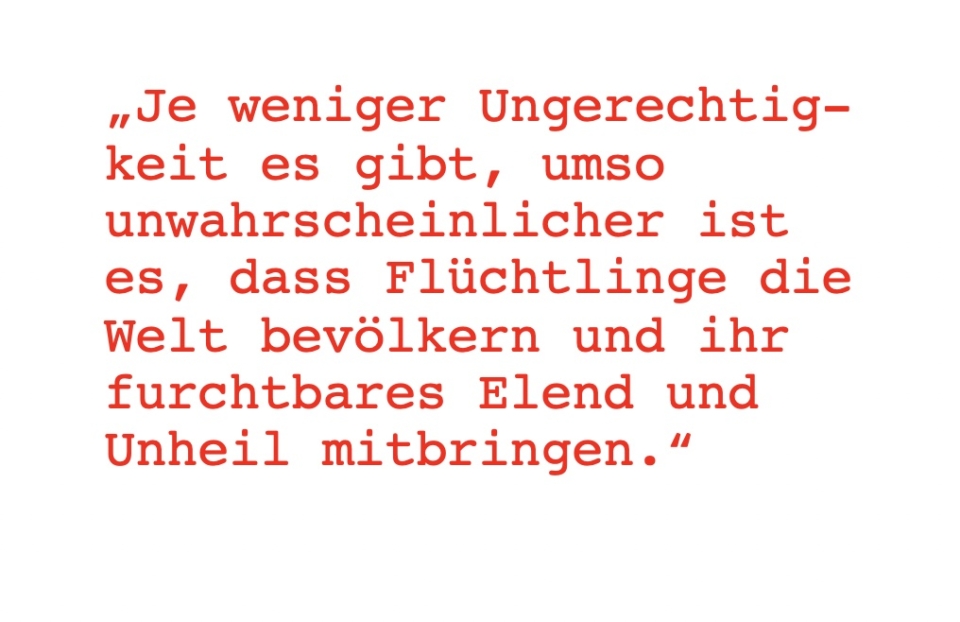

Also, erstes Zwischenergebnis: es gäbe Lösungen. Politischen Willen zur Veränderung und eine Stange Geld vorausgesetzt. Indem wir dafür sorgen, dass die ärmsten Länder der Welt sicherer, also ökonomisch und politisch lebensfähig werden, schaffen wir das Phänomen der Armutsmigration aus der Welt. „Je weniger Ungerechtigkeit es gibt, umso unwahrscheinlicher ist es, dass Flüchtlinge die Welt bevölkern und ihr furchtbares Elend und Unheil mitbringen“, hat Judith Shklar schon vor drei Jahrzehnten formuliert.[vii]

Wir können und müssen also etwas tun. Zumal wir wissen, was zu tun wäre. Der „Globale Pakt für Migration“ etwa, zum 70. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte in Marrakesch unterzeichnet, „besagt, dass es gut wäre, die Lebensverhältnisse so zu verbessern, dass Menschen nicht mehr fliehen müssen. Er besagt, dass die Staaten es den Umherirrenden schuldig sind, sie nicht als Feinde zu behandeln.“[viii]

Es ist also unerlässlich, dass nachgedacht und menschlich gehandelt wird. Dass Moral dabei unser Kompass ist und dessen Nadel den Weg zur Gerechtigkeit weist. Dass wir Utopien nicht damit abtun, dass sie utopisch sind. Dass wir mit offenem Blick auf diese Welt schauen. Und mit offenem Visier für ihre Verbesserung kämpfen.

Wenn der Ton hier auch moderat ist, verhehle ich nicht, dass ich mit Wut im Bauch schreibe. Nicht, um mich in meiner und unserer Ohnmacht zu suhlen. Im Gegenteil: ich schreibe, um nicht ohnmächtig zu werden. Im Lauf der Jahre habe ich zu viele Menschen kennengelernt, die sich mit knapper Not retten konnten und denen selbst nach ihrer Landung hier bei uns noch übel mitgespielt wird. Menschen, die hier noch grausam be- und misshandelt werden, nachdem sie Unglaubliches überlebt haben. Menschen, denen widerfährt, was Shklar als „moralische Grausamkeit“ so beschrieben hat: „eine willentliche und anhaltende Demütigung, an deren Ende die Unfähigkeit des Opfers steht, weder sich noch anderen zu vertrauen. An irgendeinem Punkt mag sie mit körperlichem Schmerz verbunden sein, aber das liegt nicht zwangsläufig in ihrem Wesen.“[ix]

Menschen, wie etwa meine aus Afghanistan stammenden Freunde Najib und Jawad, Nawid und Ruhla. Für sie und ihresgleichen müssen wir kämpfen, damit das Leben richtig und gut sein kann für alle, also auch für uns.

- Nicholas Christakis: Blueprint. Wie unsere Gene das gesellschaftliche Zusammenleben prägen, Frankfurt am Main 2019, Seite 461f

- Didier Fassin: Das Leben. Eine kritische Gebrauchsanweisung. Berlin 2017. Seite xx

- Kwame Anthony Appiah: Identitäten. Die Fiktionen der Zugehörigkeit. Berlin 2019, Seite 296

- Judith Shklar: Ganz normale Laster. Berlin 2014, Seite 8

- https://www.sueddeutsche.de/kultur/coronavirus-vulnerabilitaet-triage‑1.4897768

- Didier Fassin: Das Leben. Eine kritische Gebrauchsanweisung. Berlin 2017. Seite 17

- Judith Shklar: Obligation, Loyalty, Exile. In: Political Theory, Vol. 21 No. 2, May 1993, p 197

- Heribert Prantl: Zweierlei Leben. Gedanken zum Weltflüchtlingstag. IN: Süddeutsche Zeitung, 20./21. Juni 2020

- Judith Shklar: Ganz normale Laster